En Haïti, aller à l’école devrait être un droit. Mais face aux coûts exorbitants, au sous-financement chronique et aux détournements présumés de fonds, apprendre devient un privilège réservé à quelques-uns. Entre promesses politiques et réalité des salles de classe, c’est toute une génération qui voit ses rêves d’avenir s’effriter, analyse l’enseignant Jerry St-Fleur pour StarUne Magazine.

Le 6 août 2025, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a publié une circulaire pour les écoles publiques.

Une gratuité publique en trompe-l’œil

Selon le MENFP, les frais du troisième cycle fondamental et du secondaire ne doivent pas dépasser 1 500 gourdes, tandis que les deux premiers cycles du fondamental sont gratuits, avec une bourse de 1 000 gourdes par élève. Mais cette mesure ne concerne pas le privé, où les tarifs explosent sans contrôle. Résultat : sur les réseaux sociaux, des parents indignés partagent des bordereaux affichant des montants inaccessibles pour la majorité des foyers.

Pourquoi la scolarité vide les poches

Il est indéniable qu’une école de qualité nécessite des moyens financiers conséquents. Les frais de fonctionnement (eau, électricité, entretien), les fournitures (craie, papier, matériel didactique), la maintenance des équipements (laboratoires, bibliothèques), ainsi que le paiement des salaires du personnel constituent des charges incompressibles.

Un établissement qui veut garantir de bonnes conditions d’apprentissage doit investir dans ces postes, ce qui explique en partie les coûts élevés dans le secteur privé.

Ces coûts sont répercutés sur les frais d’inscription et de scolarité, laissant sur le carreau une majorité de familles déjà fragilisées par la crise économique. Dans un pays où beaucoup survivent avec moins de deux dollars par jour, ces montants deviennent vite un mur infranchissable.

Le gouffre entre public et privé

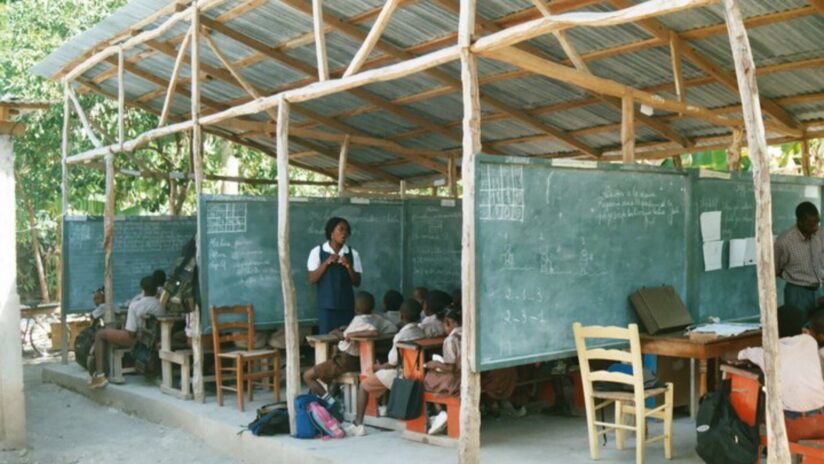

Dans le public, le contraste est saisissant. Non seulement les frais sont réduits, mais les moyens le sont aussi. Les infrastructures sont insuffisantes, le matériel manque et les enseignants travaillent souvent dans des conditions difficiles.

Les 1 000 gourdes accordées par l’État pour chaque élève des deux premiers cycles paraissent dérisoires face aux besoins réels d’un établissement. Faute d’investissements massifs, le fossé entre public et privé devient un canyon, enfermant les plus pauvres dans un cercle vicieux d’exclusion éducative.

Quand la pauvreté transforme l’école en luxe

Dans un pays où une grande partie de la population vit avec des revenus limités, le moindre coût devient un obstacle. Même lorsque les frais d’une école privée correspondent à ses dépenses réelles, la précarité rend l’accès impossible à beaucoup d’élèves.

Dans ce contexte, même une scolarité « raisonnable » devient inabordable. Le résultat est implacable : des milliers d’enfants restent à la maison, condamnés à un futur sans opportunités. L’école, censée être le tremplin vers un meilleur avenir, se transforme en privilège pour ceux qui peuvent payer, laissant les autres sur le bord de la route.

FNE : un espoir trahi

Le Fonds national de l’éducation (FNE) devait être une bouée de sauvetage, s’il ne s’était pas éloigné dangereusement de sa mission première : collecter et gérer les ressources destinées à soutenir le système éducatif haïtien. Mais sur le terrain, le bilan est amer. Trop souvent, il devient l’outil de politiciens qui dilapident ses fonds au profit de projets sans aucun lien avec l’éducation.

Un scandale de plus… de trop

La semaine dernière, Roudy Thomas Sanon, journaliste et figure influente d’une émission phare sur les réseaux sociaux, a jeté un pavé dans la mare. Selon lui, des fonds auraient bel et bien été détournés au sein du FNE. Il s’agirait d’un million de gourdes, prélevé de l’institution autonome pour sponsoriser la retransmission… de la Copa America. Une dépense incompréhensible pour un organisme censé se concentrer sur la construction d’écoles, la formation des enseignants ou la fourniture de matériel pédagogique. Pendant ce temps, des enfants étudient encore assis par terre, faute de bancs.

Une telle dépense interroge. Le FNE n’a pas besoin de publicité, car ses ressources sont garanties par un mécanisme automatique : une taxe sur les appels téléphoniques et sur les transferts d’argent, entrants ou sortants d’Haïti. Ce flux de revenus ne dépend ni d’une campagne médiatique ni d’une opération promotionnelle.

Dès lors, pourquoi engager autant d’argent public dans une station de radio pour un événement sportif étranger, alors que des milliers d’écoles manquent de tables, de chaises ou de manuels ? Cette décision illustre un détournement de priorités, où l’éducation – pourtant mission centrale du FNE – passe au second plan.

Au lieu de servir d’outil politique ou de caisse de financement pour des opérations de prestige, le FNE devrait recentrer chaque gourde sur l’amélioration réelle des conditions d’apprentissage. Car chaque somme mal investie est un enfant de plus privé de son droit à une éducation de qualité.

L’urgence d’agir

Tant que l’investissement public restera insuffisant et que la gestion des fonds destinés à l’éducation manquera de transparence, le rêve d’apprendre demeurera fragile. L’école ne devrait pas être un luxe, mais une promesse tenue par l’État envers chaque enfant haïtien. Sans une prise de conscience collective et un engagement ferme des autorités, c’est l’avenir du pays tout entier qui se joue, à huis clos, derrière les portes des classes inaccessibles.

Par : Jerry St-Fleur, enseignant